日期:2022/05/10 17:47:15图片:未知人气:+

在鲁迅本人的日记里,他一次也没有呼唤过朱安的名字,他只叫她:妇。

这真是一个心酸的称呼,不是妻子,不是太太,仅仅就这么一个字,他在刻意回避这个名字,这个女人,他甚至羞于对别人说,这是他的妇。

1906年农历六月初七,鲁迅和朱安新婚之夜之后的次日。这一天早晨,周家仆人王鹤照发现了一个意味深长的细节,新郎从新房走下来,一脸的不高兴,印花被的靛青把他的脸染青了。

结婚那时,是盛夏,其实是不需要盖被子的。被染青了脸,大约只有一个可能——夜里,鲁迅把头埋进被子,哭了。

朱安

对于这门亲事,他是不满意的,但这是母亲一力主张的婚事,为了劝他回国结婚,甚至写信,骗他说母亲病重。也确实拖不下去了,订立婚约是七年前,这一年,朱安已经28岁了。绍兴人家有一句俗话:养女不过二十六。

在日本留学期间,鲁迅曾经给母亲写过信,要求退婚;母亲的回答是,这门亲事是自己求来的,不能退。鲁迅给母亲再次写信,说不退婚可以,姑娘需要放脚,上学堂。

新婚之夜,鲁迅才知道,这两样,一样没完成。结婚当日,朱安穿了一双大鞋,塞了很多棉花,伪装自己放了脚,结果,下轿的时候,一个不稳,鞋子从轿子里滑出。看客们大惊失色,这是不吉利的征兆,“结了婚大概不好。”

不幸言中。

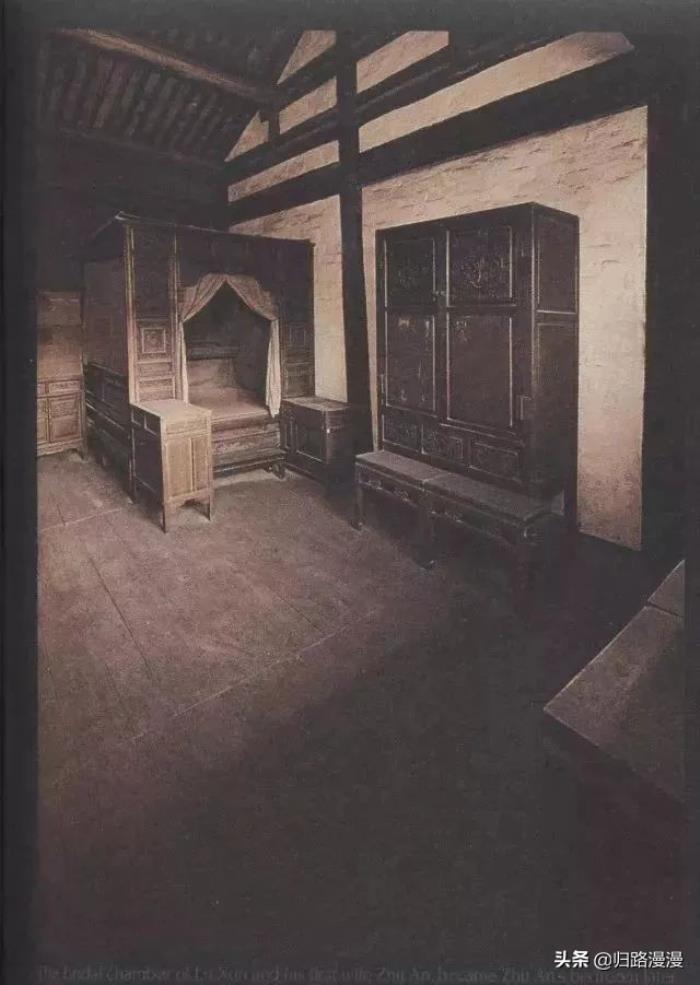

▲ 鲁迅的新房

被印花被染蓝了脸的鲁迅从第二天开始就搬去了书房,新婚夫妇需要去拜祠堂,鲁迅没有去。他再也不肯去新房,而是在母亲房间里安放了一张床。婚后没有几天,他就带着弟弟周作人去了日本。对于这段婚姻,他只对好友许寿裳说过一句,这句话颇为有名:

这是母亲给我的一件礼物,我只能好好地供养它,爱情是我所不知道的。

可是,又有谁会想起关心,那三四天里,一个人独守空房的新娘子究竟是怎样度过的?她流了多少的眼泪?这时候的她显然不知道,之后要流更多更多的眼泪。

▲朱安离开绍兴去北京之前,和家人留下了这张合照。

在众多的旧式婚姻里,中国的男性们最常采取的措施,和鲁迅一样:婚前我听妈的,婚后你听我的。

被迫接受了婚姻的青年们,在婚后用各种极端方式来对待自己的糟糠之妻。比如要求张幼仪去打胎的徐志摩,比如在书房裸奔来抗议的梁宗岱,而鲁迅也不例外。

朱安做的饭菜,人人都夸赞好吃。许羡苏曾经回忆:“他们家的绍兴饭菜做得很不差,有酱过心的蚌蟹蛋,泡得适时的麻哈”,只有他说:干菜太多。她只好每天靠鲁迅的剩菜来判断,那些菜他吃得多一些,她就认为他喜欢,下次再做。那些菜他吃得少一些,她就不敢做了。

他生病了,她就把米磨碎之后再烧粥,为的是他能多吃一口。并且托人到稻香村去买糟鸡和糟火腿、肉松这些他平时喜欢吃的菜,“可是她自己却不吃这些好菜”。

每天,他们只有三次对话。一、她叫他起床。回答是:“哼”。二、临睡前,她来问关不关北房过道的中门。回答是:“关”或者“不关”。三、索要家用。回答是:“多少?”

为了尽可能的少费口舌,鲁迅甚至找了一个柳条箱,把换洗的衣物放在柳条箱的盖上。她洗干净之后,就叠放在柳条箱里,放在她卧室门外。

他到了冬天也不穿棉裤。母亲看见了,就让朱安做一条棉裤。棉裤做好了,怕他不穿,趁着他去上班了,偷偷放在他一堆衣服里。他回来看见,居然扔了出来。

看着这条扔出来的棉裤,不知道朱安作何感想。而鲁迅对此的回答是:“一个独身的生活,绝不能常往安逸方面着想的……”

更刺心了。

可是老鲁,后来你明明也穿着毛线背心和毛衣,叉腰站在墙边,咧嘴笑着。这时候的你,是有多么安逸啊!身上的毛背心和毛衣,都是许广平织的。果然,和艰苦朴素没有半毛钱关系,只是做衣服的人不一样,仅此而已。

鲁迅的这种冷暴力,在朱安的心里会造成多么大的创伤,没人知道。

朱安其实是没有退路的,走,走到哪里去呢?与周作人兄弟失和之后,鲁迅打算搬出去。搬家之前,他做了和朱安最长的一次谈话,他问朱安,要不要回到娘家?要不要待在周作人处?又说,如果回到娘家,他会按月寄钱,供养她的生活。

朱安答:你搬出去,母亲迟早也要跟你去的,我独个人跟着叔婶过,算什么呢?娘家我也不想去,横竖总要人替你烧饭、缝补、洗衣、扫地的,这些事我可以做。

这恐怕是他们之间说过的最多的一次话了,在那一刻,不知道鲁迅有没有一丝一毫的感动。在这场兄弟的争斗中,虽然周作人平时尊敬朱安,言必称“大嫂”,但朱安无条件站到了丈夫这一边。

可是鲁迅想要的,仍旧是委婉地提出离婚,他大概觉得这是一个契机。但他也意识到,她确实无家可归了,所以他没忍心,把她带走了。

朱安面对鲁迅带她走的这个讯号,却误解为“大先生要跟我重修于好了”。搬家后,她一大早就兴冲冲去鲁迅房间,找他说话。

▲ 这张照片的捐赠人是朱安的母亲。鲁迅从日本留学归来后,把这张拍摄于日本神田的照片赠送给了岳母。

得到的当然是沉默。鲁迅之后对孙伏园说,这位太太误解他之所以带她出来是由于自己已经觉悟了从前对她的不好,于心不忍。

孙伏园在回忆文章中说,从这点我们可以看出,这位太太也实在是不大机灵的。

在他的眼里,在他和他的朋友们眼里,她干的不机灵的事情还有很多。

据说他刚从日本回来,在绍兴老家,他说起日本有个什么吃的很好吃,她急忙回答说,她也吃过的。鲁迅对母亲说,实际上这个东西,在中国不可能吃到,她根本就是无聊。

她哪里是无聊啊,她只是想要假装,和你有那么一点共同话题。

他又说,某次家中来客人,她上了茶,又上热乎乎的藕粉。当时是夏天,他颇为窘迫,认为这是不得体的行为,因为客人喝了,要出一身的汗。对比一下胡适的太太给客人上一百个鸡蛋,胡适就特别高兴。

他更生气的是她的迷信。在绍兴时,她的房子里曾经发现了一条白蛇。她颇为害怕,于是让小叔子周作人去给她买了辟邪的铜钱。周作人并不相信这些传说,为了安慰大嫂,却依然照做了。她又给远在北京的大先生写信,告诉他这件事。

他在日记里,对于这封信只有两个字:“颇谬。”

不爱,真的是一件特别可怕的事情。更可怕的是,一方坚持的不爱,另一方却始终对此抱有希望。

朱安不是没有过呐喊。鲁老太太过生日,开席之前,她穿戴整齐走出来,对亲友下跪,说:“我来周家已经很多年了,大先生不理我,但我也不会离开周家。我活是周家的人,死是周家的鬼,后半生我就是侍奉我的婆母。”

说罢,她磕了头,回房间去了。

这个故事得到了周作人的证实。鲁迅对朋友们说,“中国的旧式妇女也很厉害,从此所有的同情,都被她争取了去,大家都批评我不好。”

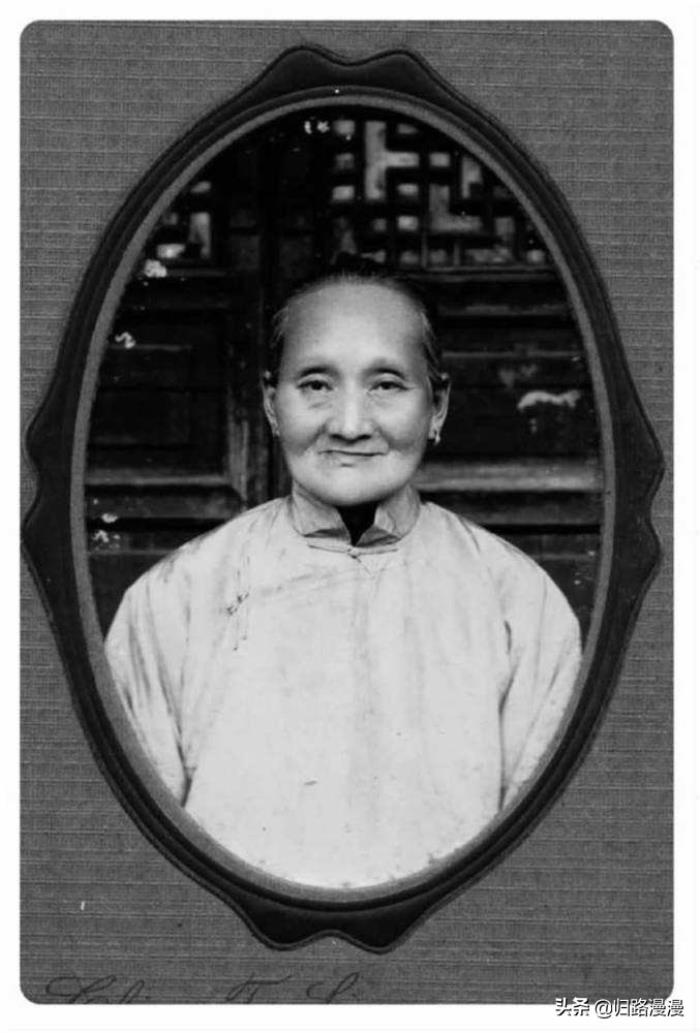

▲ 朱安和婆婆鲁瑞(左)

但这时候,她显然没有完全的绝望。因为除了没有爱,鲁迅其实还是颇为照顾她的家人。她的家族破败,很多亲友来找工作,鲁迅都帮忙,也曾经资助过她侄子上学。对此,她是感恩的;也因为如此,又给了她一种幻想,幻想有一天,他能够回心转意,只不过是时间的问题。

所以,当院子里开始出现许广平时,她一下子张皇失措。她发现,不苟言笑的大先生会对着那张脸微笑,会拍她的头,会在后院给她剪头发……

最终,1926年8月26日,鲁迅离开北京,一同出发的还有许广平。她连送去火车站的资格都没有,只能在巷子口,陪着婆婆一起,看着丈夫的背影远去。

三年后,她从羽太信子那里得到了一个晴天霹雳:许广平怀孕了。

这个消息,让她唯一的支持者——鲁老太也站到了儿子身边,她说:“这屋子里早应该有小孩子走来走去了”。

看起来真是皆大欢喜,除了朱安。她彻底崩溃了。她对一个院子的俞芳说:

过去大先生和我不好,我想好好服侍他,一切顺着他,将来总会好的——我好比是一只蜗牛,从墙底一点儿一点儿往上爬,爬得虽慢,总有一天,会爬到墙顶的。可是,现在我没有办法了,我没有力气爬了。我待他再好,也是无用。

这段话,无论看多少次,仍旧令人痛彻心扉。旧时代的女性,背着《女儿经》长大的女性,坚持不肯放脚的女性,最终获得的结局,如此悲切。

朱安唯一可以反转的机会,也许就在她待嫁的那七年里,如果她按照鲁迅信中说的进学堂读书,而不是死守着她唯一信奉的“女德”,她或许会得到不一样的人生。

可她没有。她只知道“生是周家的人,死是周家的鬼”。所以,海婴出生之后,她又转而十分高兴,因为她觉得,鲁迅有后,让她作为妻子的“过错”终于得到了弥补。

1936年10月19日,鲁迅去世了。

天津《大公报》发表了《鲁迅的七条遗嘱》,对后事作了交代,对于朱安,却没有留下一个字。当人们去北京看望朱安时,这个年近花甲的女人在家中布置了灵堂:全身戴孝,白鞋白袜、白绳挽髻,她亲手做了几样丈夫平时爱吃的绍兴小菜,饭桌上方挂着的是陶元庆画的木炭肖像画,她说,这是大先生最喜欢的。

她曾想要去上海奔丧,可是为了照顾哀伤过度的婆婆,最终没能够成行。在婆婆的劝说下,她放弃了所有鲁迅的版权(给了许广平)。许广平许诺会给她一些抚养费,但后来因为各种原因(中途许广平被捕,后来通信中断),这些费用并没有及时到账。

▲ 朱安守灵照

鲁老太太去世之前,曾经要求周作人要继续供给大嫂生活费,并嘱咐朱安一定要收下。但朱安对此很不情愿,可是物价飞涨,许广平处的救济又中断了,她决定听从周作人的建议,出售鲁迅的藏书。这一消息被许广平得知后,她立刻给朱安写信:

至于你的生活,鲁迅先生死后六七年间,我已经照他生前一样设法维持,从没有一天间断。直至前年春天之后,我因为自己生了一场大病,后来又汇兑不便,商店、银行、邮局都不能汇款,熟托的朋友又不在北平,因此一时断了接济。但是并未忘记你,时常向三先生打听。后来说收到你信,知道你近况。我自己托三先生到处设法汇款,也做不到,这真是没奈何的事。鲁迅先生直系亲属没有几人,你年纪又那么大了,我还比较年轻,可以多挨些苦。

我愿意自己更苦些,尽可能照顾你,一定设尽方法筹款汇寄。你一个月最省要多少钱才能维持呢?请实在告诉我。虽则我这里生活负担比你重得多:你只自己,我们是二人;你住的是自己房子,我们要租赁;你旁边有作人二叔,他有地位,有财力,也比我们旁边建人三叔清贫自顾不暇好得多。

作人二叔以前我接济不及时,他肯接济了。现在我想也可以请求他先借助一下,以后我们再设法筹还。我也已经去信给他了,就望你千万不要卖书,好好保存他的东西,给大家做个纪念,也是我们对鲁迅先生死后应尽的责任。

同时,她委托律师在《申报》上发表声明,“如鲁迅先生家属确有私擅出售遗产事实,广平等决不承认”。

对于这一事件,上海文化界人士去北京劝阻。10月15日,他们到了朱安家里,看见的是汤水一样的稀粥,桌上碟子里,还有几块酱萝卜。朱安再也抑制不住自己,说:

你们总说鲁迅遗物,要保存,要保存!我也是鲁迅遗物,你们也得保存保存我呀!

来的人说,周作人每个月只给200元,物价飞涨,自己都顾不上。朱安回答:我不是这意思,你知道,先生生前,从来没有要过老二一分钱……我没有办法才卖书。

她始终记得她是大先生的太太,而大先生和二先生是已经绝交的,他不要二先生帮忙。

1947年除夕,北京下了一场罕见的大雪。朱安觉得,自己的大限已经到了,她给许广平写了一封信,这是她最后的信,近似遗书,而她的希望是“须与大先生合葬”,并且希望由周家的人,即周建人、许广平和海婴来料理后事。

她始终践行了,自己“生是周家的人,死是周家的鬼”。

她把自己所有的财产一一整理好(其实不过就是一些衣料),并且列出赠送名单,平素照顾过她的人,她全部想到了,连那个给她洗衣服的老佣仆,她也留下了自己的一些首饰衣衫。

临终前一日,她叮嘱宋琳告诉许广平两件事:灵柩要葬在大先生之旁。

最终,她还是失望了。她被埋葬在西直门外保福寺,破四旧运动中,坟地被彻底破坏。

在生命的最后,她全身发肿,连翻身都很困难。对前来看望她的人,她的神志却无比清醒,泪流满面地告诉宋琳,自己梦见了过去的亲人。

她梦见了谁呢?大先生?婆婆鲁瑞?娘家人?我们已经无从知晓了。

如果一切可以重新开始,她会怎样选择?是在大先生让她回娘家的时候毅然归去?还是听从周树人让她读书和放脚的建议?或像胡适太太一样,选择在婚后积极学习,从自己写信开始,哪怕全是错别字,也要表达自己的意见?

我们已经无从知晓了。

也许,她会梦见那个下午,春暖花开,桃红柳绿。她的亲事被敲定,周家和朱家雇了“顶大的乌篷船”,浩浩荡荡去看戏,场面甚是壮观。她羞红了脸低头弄水,不敢看人。

那时候的她还不会知道,保姆长妈妈都被鲁迅怀念一生,可她却永远没能出现在先生的书里。

也许从开始,就注定是错的。

一如父亲给她起的名字——朱安——他真心实意的希望自己的女儿一生平安。

标签:

本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址:http://www.gzkyz.com.cn/article/200069.html

安阳归路漫漫

倾诉你的情感,分享属于你们的故事 Copyright 2005-2020 www.gzkyz.com.cn 【可可情感网】 版权所有 |  湘ICP备2021020401号

湘ICP备2021020401号

声明: 部分信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,互联网不良信息举报邮箱:*****@qq.com